L’Ercole Farnese rappresenta una delle sculture più rinomate dell’antichità. Sin dalla sua scoperta, la sua notorietà non ha mai smesso di crescere. Sin dal momento del suo rinvenimento, essa ha ispirato e stimolato studi da parte di artisti, storici dell’arte e archeologi, oltre a costituire un’immagine simbolica della forza e della potenza atletica nell’immaginario europeo. Nell’epoca contemporanea, repliche, copie e riproduzioni di ogni genere hanno fatto dell’Ercole Farnese un’icona estetica capace di riflettere le trasformazioni del gusto artistico e di trasmettere i nuovi significati attribuiti alla statuaria antica nel contesto attuale.

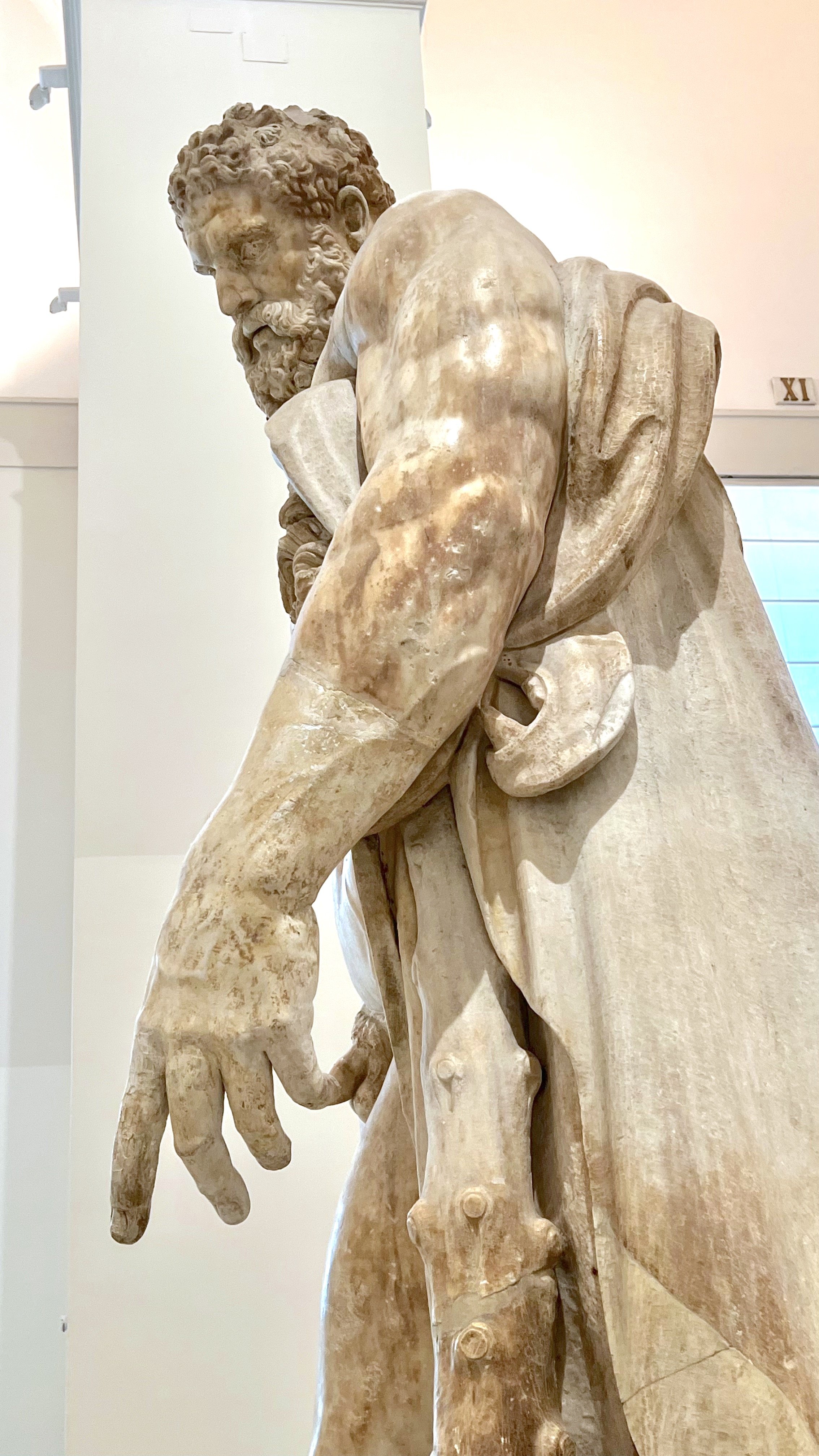

L’Ercole Farnese è una scultura in marmo bianco alta 317 centimetri, esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Risale tra la fine del II secolo e l'inizio del III secolo d.C. ed è una copia di un originale greco in bronzo, datato alla seconda metà del IV secolo a.C., probabilmente attribuibile a Lisippo o alla sua bottega. La statua riproduce una delle interpretazioni più celebri del tema dell'Ercole in riposo, dopo aver superato le celebri prove imposte dagli dei.

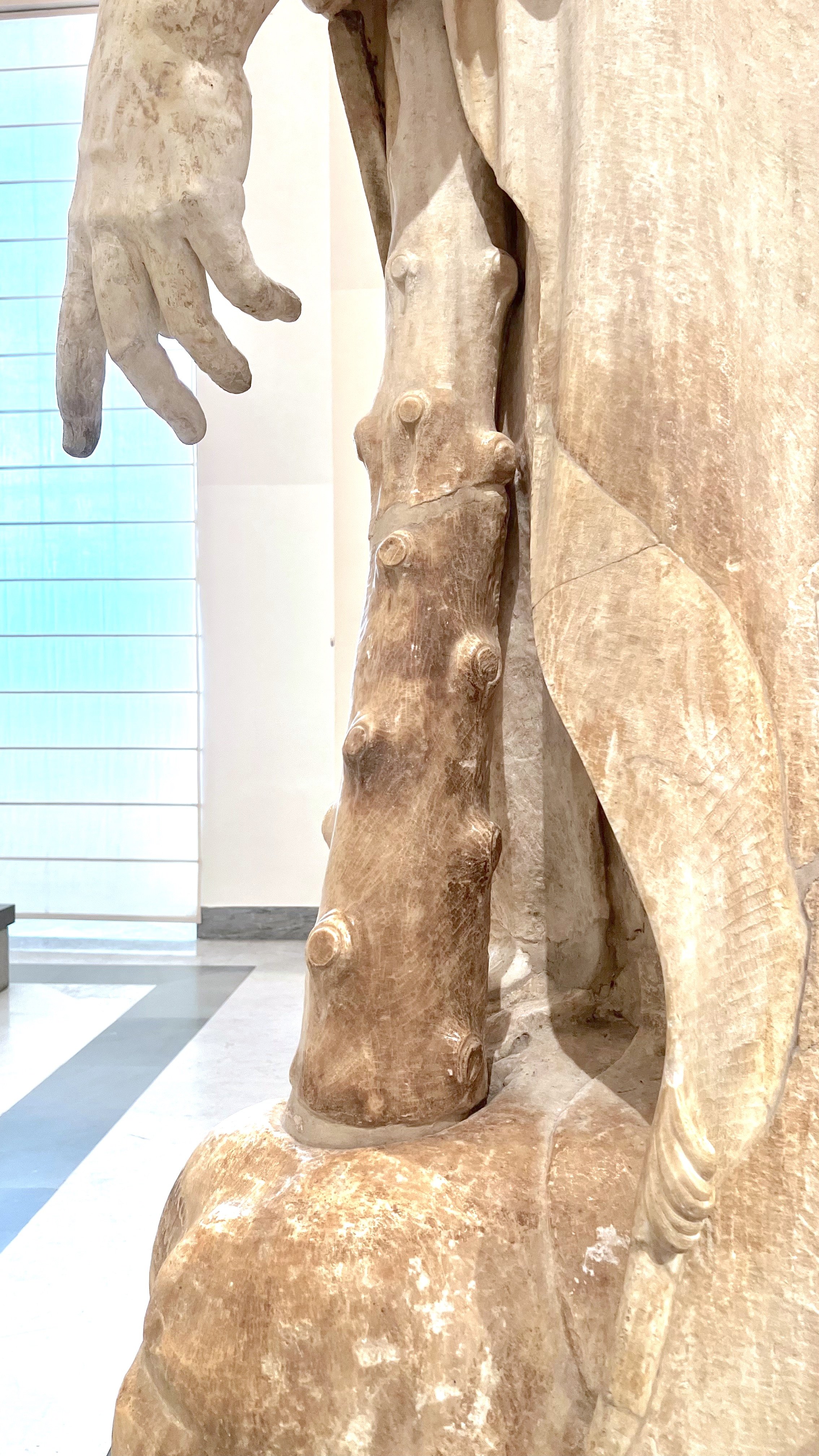

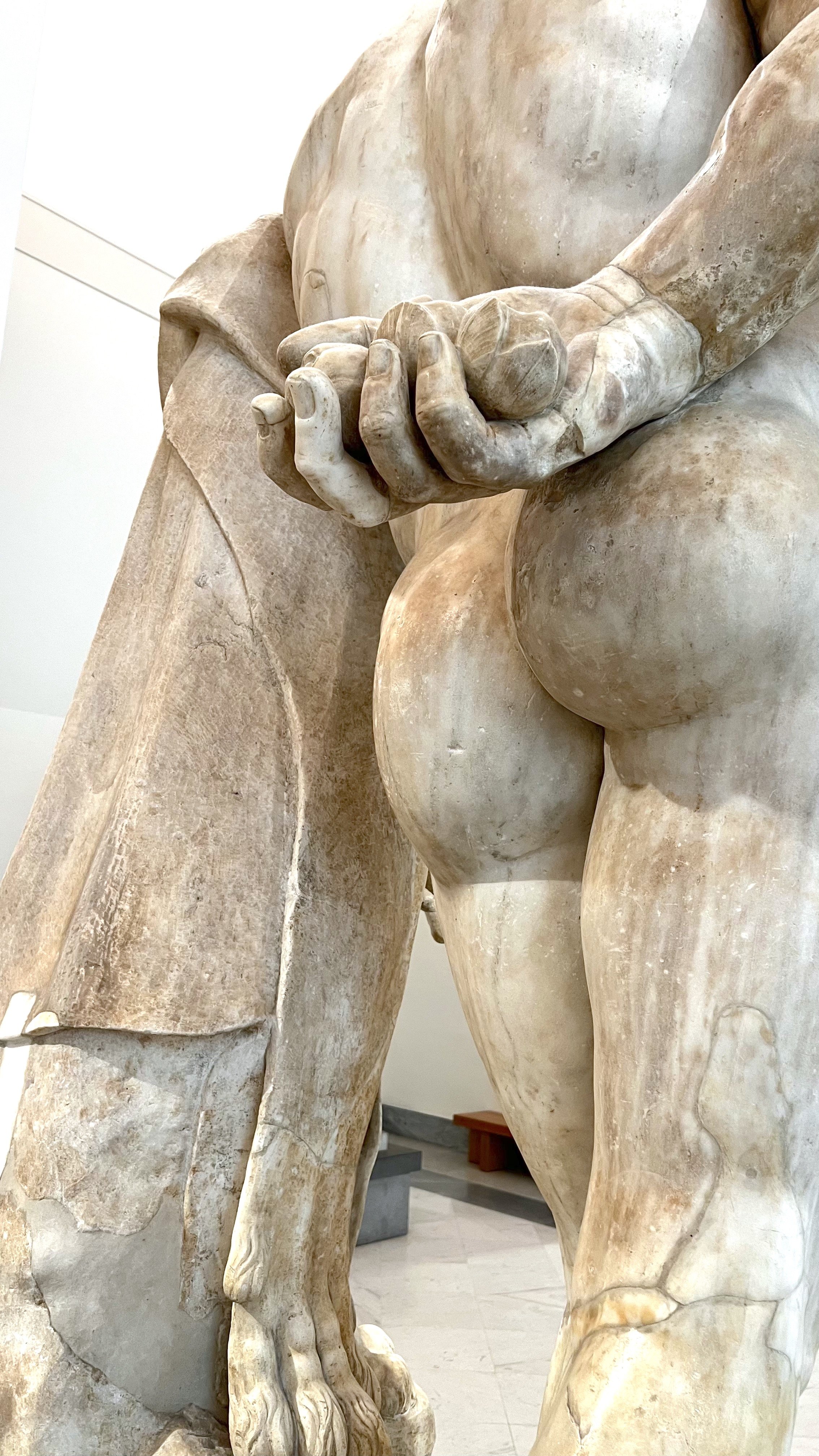

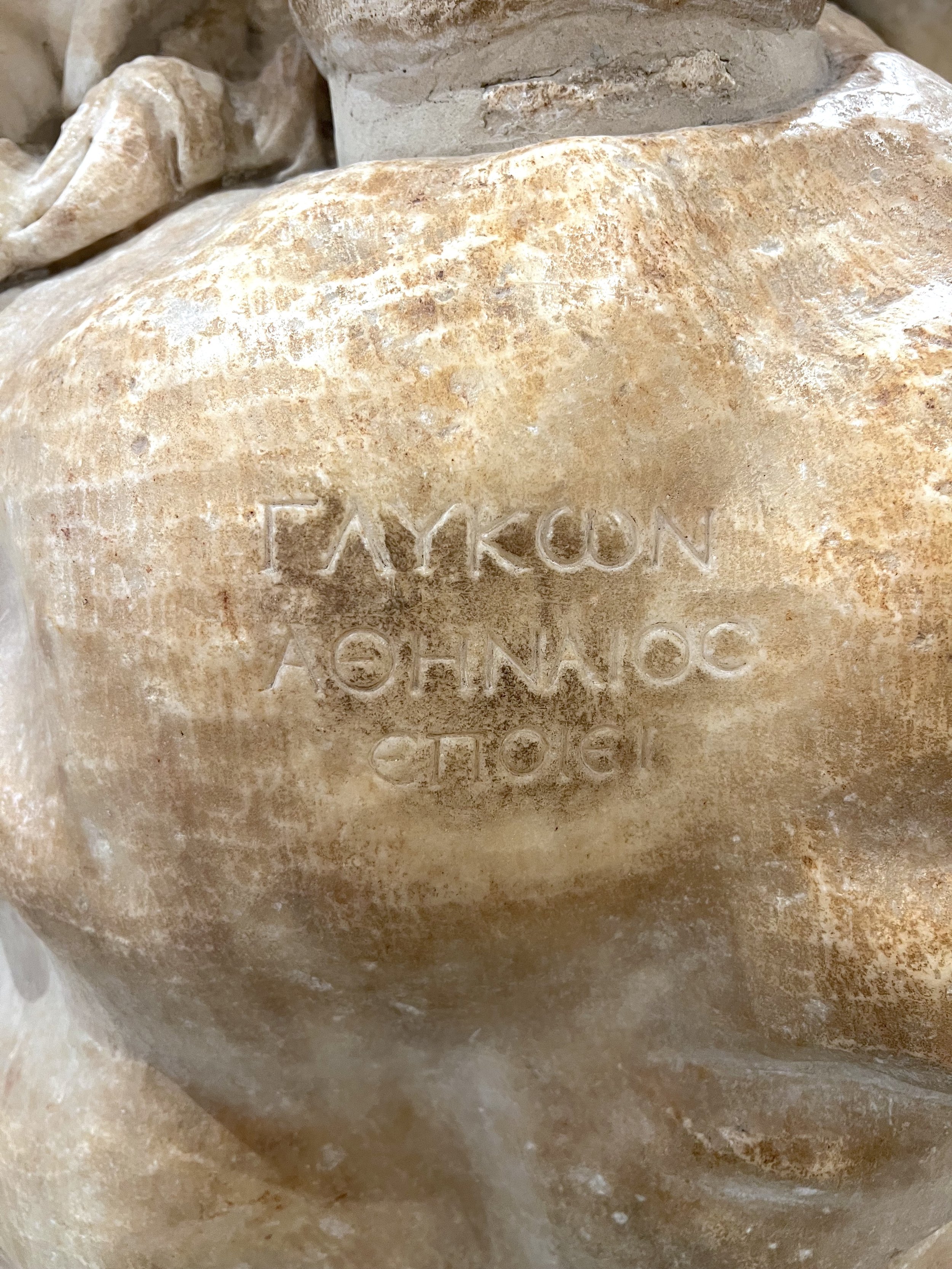

L'eroe appare stanco e pensoso dopo l'ennesima faticosa impresa impostagli dal cugino Euristeo. I frutti che tiene nella mano destra, portati posteriormente alla schiena, suggeriscono che si tratti della conquista dei pomi nel giardino delle Esperidi. La scena del mito è rappresentata dalla roccia. L'eroe ha deposto la clava e la leontea, ovvero la pelle del gigantesco leone di Nemea assassinato nella prima fatica. Sul basamento roccioso è incisa un’iscrizione in greco con la firma dello scultore: “ΓΛΥΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΕІ”, Glycon athenaios epoiei, cioè il nome del copista Glicone ateniese. La statua fu rinvenuta nel 1545 (sebbene priva della testa, ritrovata e ricollocata nel 1563), all'interno delle Terme di Caracalla a Roma, più precisamente, secondo una testimonianza di Antonio da Sangallo, in un ambiente di passaggio tra il frigidarium (vasche con acqua fredda) e la palestra nord. Fu ritrovata insieme ad una statua simile, di fattura meno pregevole, indicata come Ercole Latino, oggi conservata alla Reggia di Caserta.

Si è teorizzato che le due statue facciano parte di dodici grandi statue di Ercole, così come dodici sono le sue fatiche, esposte all'interno delle Terme. Le statue sono divenute proprietà del Cardinale Alessandro Farnese ed hanno integrato la sua collezione. Entrambe le sculture furono collocate, su volere di Michelangelo, nel cortile di Palazzo Farnese, sotto le arcate del portico rivolto verso il giardino. L'Ercole in riposo, successivamente, trovò collocazione nella sala d’Ercole di Palazzo Farnese a Roma. Carlo di Borbone, figlio di Elisabetta Farnese, acquisì la proprietà della collezione, ereditandola dalla madre. Nel 1787, tutte le opere d'arte antica furono trasferite presso la Reggia di Capodimonte a Napoli; successivamente, presso il Palazzo del Real Museo, l'Ercole in riposo fu spostato nel Museo Archeologico di Napoli, dove si trova ancora oggi.

Per quanto riguarda le opere lisippee raffiguranti il semidio, certamente l’Eracle a riposo è la più celebre, grazie alla fama acquisita a seguito del suo ritrovamento.

La costante e assidua presenza di Eracle nella statuaria di Lisippo si spiega con la frenetica ricerca di simmetria condotta dallo scultore.

La ricerca di Lisippo consisteva nel rappresentare una forma di ritrattistica che valorizzasse l’atletismo e le proporzioni geometriche dell’anatomia umana, pur contemporaneamente catturando le intense implicazioni psicologiche ed emotive del soggetto raffigurato. Un eroe come Eracle, descritto dalle fonti letterarie come un semidio dotato di muscolatura robusta e possente, ma anche psicologicamente tormentato, si prestava in modo eminente all’arte di Lisippo.

In quest’opera, Lisippo optò per raffigurare Eracle in un momento di pausa: tale scelta gli permise di creare un’opera del tutto innovativa, in cui lo studio della muscolatura potente sembra assumere un ruolo secondario rispetto all’espressione del momento psicologico, così delicato, intenso e umano.

La figura nel suo complesso si presenta con proporzioni perfette tra le diverse parti del corpo, inclusa la testa, composta da capelli definiti da ciocche corte e da una barba fitta, pienamente coerenti con la struttura anatomica della figura.

Nel disegno compositivo dell’Eracle è evidente la contrapposizione tra il lato sinistro, rilassato, e quello destro, teso, con una tensione evidenziata dalla stretta della mano destra. La clava, poggiante sulla roccia, rappresenta un elemento necessario e funzionale alla stabilità e all’equilibrio della scultura, svolgendo anche il ruolo di supporto utile allo sbilanciamento a sinistra della figura, nonostante questa preveda la gamba destra come quella portante.

La scultura richiama, dunque, la fase finale delle dodici fatiche (le 12 imprese), rappresentando l’eroe in un momento di riposo dopo aver completato l'undicesima prova: il successo nel sottrarre i pomi d’oro dal giardino delle Esperidi. A queste ninfe, figlie del titano Atlante, e al serpente Ladone, era stato affidato il compito di vigilare sull'albero dai frutti d’oro donato ad Era da Gaia in occasione delle nozze, nella regione degli Iperborei.

Per ottenere i pomi, Eracle chiese aiuto ad Atlante, il quale si offrì di raccogliere i frutti in cambio del suo sostegno nel sorreggere la volta celeste temporaneamente. Eracle acconsentì, e Atlante tornò con i pomi, ma, liberatosi dal peso della condanna inflitta da Zeus, non mantenne l'accordo e, grazie a un stratagemma, l’eroe riuscì a riportare Atlante alla sua postazione.

Se si osserva attentamente il volto dell’eroe, che oltre a mostrare stanchezza rivela anche un sentimento di malinconia, e l’atteggiamento del corpo, si può notare un collegamento con la dodicesima e ultima fatica. Nella figura convivono, infatti, un senso di riposo per la fatica conclusa, ma anche la consapevolezza che le imprese non sono terminate, rappresentata dalla gamba sinistra che assume un atteggiamento di movimento, come un passo in avvicinamento alle porte dell’Ade, dove Eracle dovrà catturare vivo il cane a tre teste Cerbero, guardiano degli inferi.

Le dodici fatiche rappresentano storicamente il confronto tra l’uomo e la natura, considerata una manifestazione della divinità nella sua forma più selvaggia e terribile. Eracle simboleggia coraggio, rigore morale, forza combinata all’astuzia e l’attività fisica, ed è visto come il fondatore dei Giochi Olimpici secondo la tradizione. È anche un simbolo salvifico e di redenzione dell’umanità dalla crudeltà divina. La figura affascinante dell’eroe greco era molto venerata nell’antichità, tanto che artisti di vari periodi ne hanno riprodotto le immagini su diversi supporti e con molteplici iconografie. La scultura analizzata è senza dubbio una delle migliori copie di un tipo statuario molto apprezzato nel mondo antico: quello dell’eroe ritratto in un momento di riposo e riflessione, assolutamente naturale e umano, e non nel suo massimo di forza.

Via

Città, Provincia, CAP

Numero di telefono

Esplorando l'antichità classica

Your Custom Text Here